皇家艺术馆就象哈里波特搭车去魔法学校的金斯克罗斯车站9--3/4站台,走入博物馆的感觉就如走入三个中国帝王的书房。

“盛世华章”是故宫博物院到伦敦皇家艺术馆来展览的主题,英文叫“中国:三代帝王1662-1795”。虽然中央电视台清宫戏如一车一车的垃圾倒在中国观众面前造成多年视觉损伤,整个下午我在皇家艺术馆象梦游,用震撼来形容还是有点轻描淡写。

大多数英国人包括欧洲大陆的人所了解的中国文化,大约就是唐人街上中餐馆里老移民的锅碗瓢盆坛坛罐罐和门口的财神菩萨。而英国汉学家如史景迁等对中国文化传统举手投足的会意,却是大多数受过高等教育的中国人只有仰望的份。“盛世华章”的主题设计和展品选择展示英国汉学家的功底。

皇家艺术馆在匹卡迪里大街的贝林顿大楼中,老远就看见了大楼上挂着一幅巨大的中国画上写着“盛世华章”的展览主题,在伦敦满大街巴洛克罗和哥特式风格的老建筑群中看到熟悉的山涧溪水怪石青松的水墨画,脚步都显得有点飘。只是那石头上怎么歇着一只白色的鹰,睁着磷磷的眼睛?

中国展厅的肃穆几乎就是大清的太庙,康熙雍正和乾隆的高大的肖像挂在正中。然后是巨幅的长卷描绘宫廷、热河和下江南的空前的繁华。编钟编磬和神坛佛龛记录了清朝宫廷的祭祀生活。对我来说,最有意思的是三个皇帝个人的精神世界。

康熙

难以想象这个八岁失去父亲,年仅十六岁就擒拿四个顾命权臣亲政临朝的少年,年青时看着就象一介书生。这个平“三 藩之乱”,收复台湾,平定准噶尔叛乱,与沙俄签定《尼布楚条约》,不仅摆平天下,而且空前扩张中国领土的雄才大略的君王,写得一手很秀气的字。

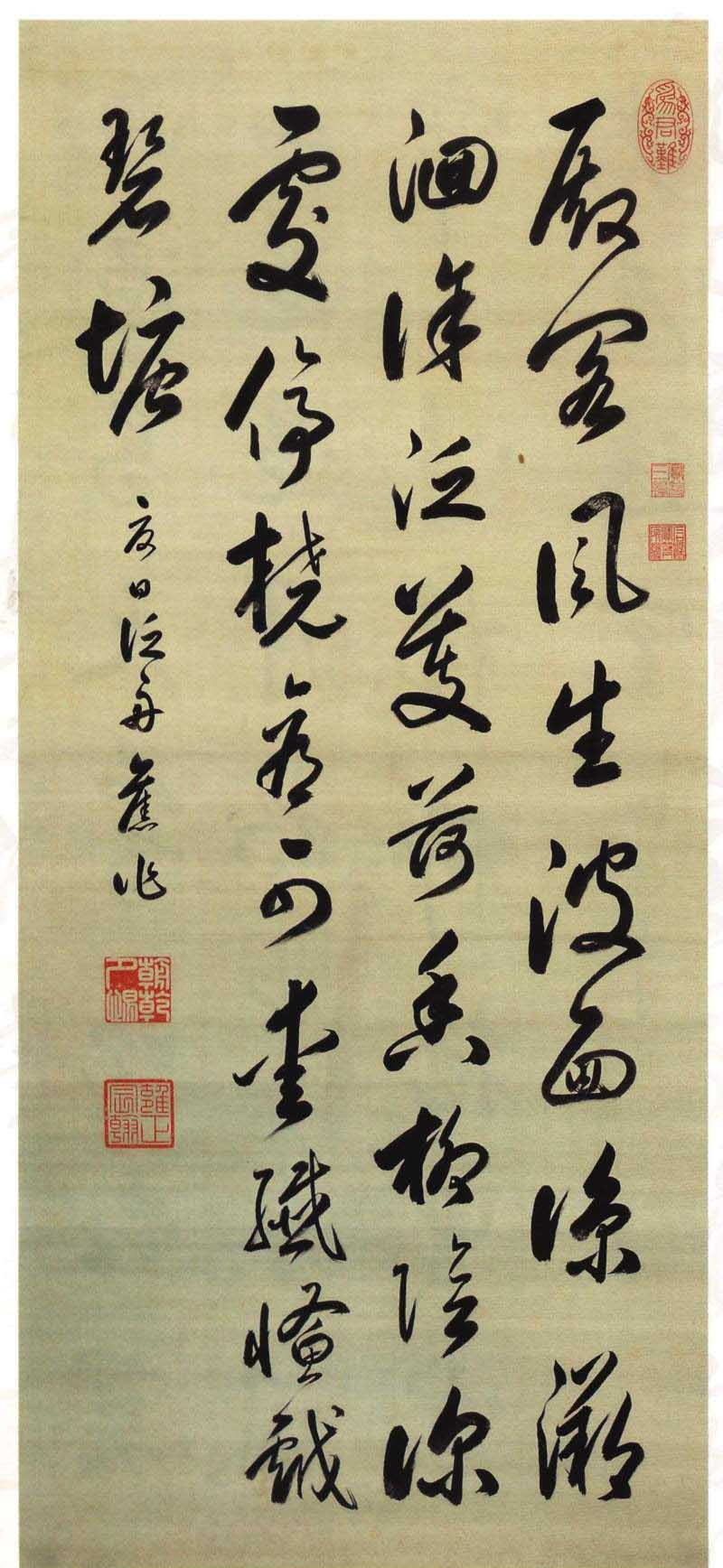

他仿董其昌和米芾的书法写过唐朝陈至的《咏芙渠》和公乘忆的《咏菊》,不知道他为什么喜欢这两首并非脍炙人口的诗。“菡萏迎秋吐,夭摇映水滨。剑芒开宝匣,峰影写蒲津…”还有点锋芒, 而“陶令篱边菊,秋来色转佳。翠攒千片叶,金剪一枝花…”则有些出世的感觉。

在平定准噶尔叛乱的路上,黄河封冻,康熙1696年11月6日率大军过河后写下了这首诗:云深卓万骑,风动响行旗。半夜河冰合,安然过六师。那年他四十四岁,在位三十五年。

康熙另一首行军诗《康宁道中》,不见一将成名万骨枯的豪迈,倒有些对卫戍边关生活的一点伤感:漠漠寒云迄,戍楼终日闲。饥鸟呺晓月,路出十三山。他的字和诗都比较收敛,没有成功帝王不可一世的张狂和跋扈,我似乎看到一个雄才大略但却如履薄冰的君王的性格。

我很喜欢他书房里的书架,线条简洁,没有多少雕琢。他一生苦研儒学,书桌上放着《诗经》《博物志》等,从他临的字,作的诗,读的书来看,我猜测他的潜意识里几乎在和被征服的汉族知识分子憋着劲在一比儒学文化修养的高低,看来他是相信“能攻心则反侧自消,从古知兵非好战”的策略。西方汉学家说康熙是一个有很高文学和科学修养的人,他如饥似渴地向所有他发现的水平高的人学习儒家文化、蒙藏文化,还有西洋的科学。

满清恶劣的文字狱不幸也是从康熙开始,为后世中国政治人物竞相效尤并愈演愈烈。和几百年后反右文革期间知识阶层抄家下狱跳楼跳河的境遇相比,康熙时代的知识分子可能还算相对侥幸,在这个改朝换代的乱世,他们的国家被征服,但他们的文化还算受到真诚的尊重和景仰,征服者没有歇斯底里地要摧毁他们的传统和尊严。

世界历史视野中康熙也算最杰出的君王之一,是儒家文化政治理想中的文治武功内圣外王登峰造极的典范,只是几千年历史中这样的帝王凤毛麟角。即使如康熙这样精明、自律、勤政的君王,到晚年仍然无法遏制政府日益恶化的腐败,而他继任的儿子不得不“治乱世用重典”。

雍正

读完史景迁的《书生谋反》“Treason by Book”一书后觉得雍正是一个象迷一样的人物,杀了吕留良满门,却对一个曾静这个无足轻重贫穷落迫的书生苦口婆心循循善诱。雍正和他的父亲或儿子的性格截然不同,在位仅十三年,基本没有离开过北京。励精图治的严厉外表下似乎是一个内心世界细腻丰富、甚至有点女性化的男人。

雍正的书房里放着十二个屏封,每个屏封上是一个仕女图,画在丝绸上,每幅画184厘米长98厘米宽。成画年代在康熙晚年1709-1723,此时雍正还仅仅是众多的皇子之一。看到这十二个仕女,我脑中闪出一个问题 :这和《红楼梦》里“十二钗”有关系吗?《红楼梦》里处处有雍正时代的影子,大观园里多是满人贵族的生活方式。刘心武先生甚至考证秦可卿充满皇家气质的卧室,猜测她可能是康熙大皇子胤衽的女儿。不知道索引派传人们是否看到过雍正书房里的十二美人图。

雍正还让一个宫廷画师给自己画了一套神秘的写真集,穿上十四种不同的服装,打扮成道士、和尚、书生、甚至洋人。这个严厉的皇上独处的时候在想些什么?

道士

蒙古人

喇嘛

隐士

渔夫

西洋人

儒生

雍正大约是父子三人中书法水平最高的一位,“竹影横窗知月上,花香入户觉春来”的对联,大约可以进入最上乘的书法作品行列。

乾隆

大展厅中有宫廷画师巨幅手卷《乾隆南巡图》《乾隆八十寿宴图》,空前绝后的排场里比《康熙南巡图》《康熙六十寿宴图》有过之而无不及。皇家艺术馆用一个很长的玻璃柜只能展示画面的一小部分,还有很多内容卷在头和尾不能展开。也许艺术馆可以用一个大展厅,把画卷拉开呈现在四面墙上,把灯光打在墙上,房间中间还可以展览其他作品。

这个持续一百三十三年的盛世中,弘历是我不太喜欢的一个皇帝。他的书法中透出纸面的是飞扬跋扈映衬其好大喜功的性格。弘历大约想一心一意模仿他那个雄才大略的爷爷,可惜除了排场,他似乎并没有能够理解他的爷爷的真传。一幅作于1761年的《万国来朝》的宫廷画上各国使者等在宫殿外面朝拜皇帝,画面上飘扬着英吉利、法兰西、小西洋、大西洋的旗帜候在宫门外, 有些自欺欺人, 乾隆在上面还有御题。英国的第一个使臣麦卡特尼是1792年才到中国访问,关于叩拜的礼节有过很大争执,也并非进贡朝拜。

一幅雍正和乾隆在一起的《暮春图》很独特,看着象文人画,却是意大利画家郎世宁(Giuseppe Castiglione) 的作品。也许是看到他父亲为澄清“谋权篡位”的问题而伤透脑筋,这幅画用一支花从雍正的手中传递到弘历的手中,多少象征了权力的正溯,放出清晰的政治信号。弘历也在画上提了一首诗,“写真世宁擅,绘我少年时,入室憣然者,不知此是谁。”另外一幅郎世宁的画引起我的好奇,是乾隆年轻时在热河打猎的图画,他手上不是一只箭,而是一把火枪。他可能做梦也想不到,一百年后洋人抗着几千条这样的枪就把他的国家打得几乎年年割地赔款。

从郎世宁为乾隆作画数量之多,足见弘历和这个意大利画家的亲密关系。

暮春

乾隆的母亲

弘历在芭蕉叶上练习书法

赏画

一张乾隆骑马的画像怎么看都觉得眼熟,想起了在马德里的PRADO博物馆看到的意大利大画家提香的作品《查理五世》。这幅画也是郎世宁所做,提香在意大利画坛泰山北斗的地位应该多少给他一些影响。

欧洲文化

“盛世华章”给我更大的惊讶却是前清时期欧洲在中国的影子。多年来我一直觉得因为和欧洲接触非常少,所以我们不知道外面有个不同的世界。直到晚清突然有一天发现一群欧洲人持枪荷弹出现在家门口,仓惶间有了三千年未遇之大变局。

康雍乾的书房彻底改变我的观感。

从利玛窦(1552—1610)进入中国,到乾隆年间已有四百多名耶稣会士在华工作过。1692年康熙帝曾经正式敕准可以传教;估计1705年中国至多有三十万天主教徒。不少耶稣会的传教士进入了清朝的宫廷内供职,将油画技艺、天文、地理、数学、科学知识传到中国,并和前清帝王有近距离频繁接触。德国人汤若望(Johann Adam Schall von Bell)曾经掌钦天监信印,比利时人南怀仁(Ferdinand VERBIEST)设计了北京天文台,郎世宁曾担任内务府造办处主管,设计修建圆明圆。 康熙的一个地球仪上根据太阳的纬度变化标注着中国的节气,南怀仁绘制的一幅《坤舆全图》和今天的世界地图大致没有太大的区别。此外,法国传教士王致诚(Jean Denis Attiret,1702-1768年)、波希米亚传教士艾启蒙(Ignatius Sickltart,1708-1780年)和另一位意大利传教士潘廷章(Joseph Panzi)都在朝廷供职。

我想再雄才大略的君王也无法想象仅仅才一百年之后,这个最富庶强大的帝国会先被欧洲人击败,而后被欧洲人的学生日本人击败,在大部分十九二十世纪沦为世界上最贫穷落后的国家之一。这超越了任何人的预言能力。

看到满眼的钟表、地球仪、火枪和世界地图早在十七世纪就呈现给了中国的皇帝,而康熙一百多年以后,中国的史书才称林则徐成为睁眼看世界的第一人,不知道这一百多年间我们的眼睛都在看什么。可能我们的君王虽然很早就看到欧洲的技术文化,不知道是不是他们当时觉得,这些不适合中国的国情。

|